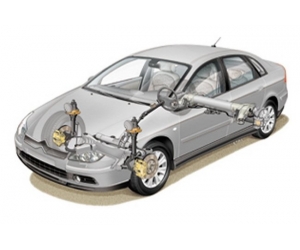

Набор деталей, при помощи которых колеса автомобиля крепятся к кузову, называются подвеской. Причем крепление это – достаточно свободное, гибкое, что обеспечивает плавное перемещение кузова, которому не приходится точно повторять профиль дорожного покрытия, которое часто весьма далеко от идеальной плоскости. Подвеска призвана сглаживать все колебания, которые претерпевают колеса, в том числе - и звуковой частоты, ограждая пассажиров транспортного средства от лишнего шума.

Набор деталей, при помощи которых колеса автомобиля крепятся к кузову, называются подвеской. Причем крепление это – достаточно свободное, гибкое, что обеспечивает плавное перемещение кузова, которому не приходится точно повторять профиль дорожного покрытия, которое часто весьма далеко от идеальной плоскости. Подвеска призвана сглаживать все колебания, которые претерпевают колеса, в том числе - и звуковой частоты, ограждая пассажиров транспортного средства от лишнего шума.К комфортной и безопасной подвеске предъявляются следующие требования: она должна быть максимально легкой (особенно - в неподрессоренной своей части) и при этом - достаточно прочной, не "пробиваться" до ограничителя при сильных ударах, не позволять кузову превышать предельные значения кренов в поворотах, а также - сглаживать раскачку кузова при разгоне и торможении. При этом должно выдерживаться соответствие кинематики колес и рулевого управления, обеспечиваться возможность регулировки необходимых углов установки колес.

Напомним существующую классификацию подвесок: они делятся на зависимые и независимые, а также - по применяемому упругому элементу - на рессорные, пружинные, торсионные, пневматические, гидропневматические. Все придуманные подвески имеют свои преимущества и недостатки, поэтому применение их конструкторами в каждом конкретном случае зависит от требований, предъявляемых к проектируемому автомобилю. Очень часто на передней и задней оси машины используют различные конструкции подвесок.

Рассмотрим самые распространенные на сегодня схемы передних подвесок.

- Подвеска Макферсона - разработана инженером МакФерсоном в 50-е годы. Очень компактная, простая и недорогая в производстве конструкция с одним рычагом, пружинно-амортизаторной стойкой и стабилизатором поперечной устойчивости. Стойка ("свеча") крепится к кузову в верхней своей части, и к ступице (поворотному кулаку) - в нижней. Данная схема чрезвычайно широко используется в современном автомобилестроении, хотя и не лишена недостатков. Главный - изменение колеи колес при ходах подвески вверх-вниз и в целом не слишком хорошая кинематика.

- Подвеска на двойных поперечных рычагах. Классическая схема независимой подвески с хорошей кинематикой при не слишком сложной в целом схеме. Очень распространена, весьма комфортна и хорошо гасит кивки и крены кузова. Используется на самых разнообразных автомобилях - и легковых и грузовых. Недостаток по сравнению с МакФерсоном - требует для себя заметно больше места. Поэтому в малолитражках, где каждый кубический сантиметр объема очень ценен, сегодня используется редко.

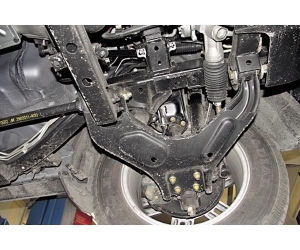

- Многорычажная подвеска. Как следует из названия, представляет собой набор рычагов, каждый из которых ограничивает перемещение колеса в определенной плоскости. Такая подвеска имеет все положительные качества подвески на поперечных рычагах, и позволяет добиться отменной управляемости и комфортабельности машины. Однако довольно дорога и более затратная в обслуживании из-за большего числа деталей, поэтому используется преимущественно на больших и дорогих автомобилях. Недостаток "многорычажки" - громоздкость и, как следствие, большой вес. С этой проблемой современные конструкторы справляются, изготавливая рычаги не из стали, а из алюминиевых сплавов. Демпфирующим элементом в такой подвеске может служить как обычный амортизатор, так и пневматический элемент.

- Торсионная (или стержневая) подвеска. Получила свое название из-за применения в качестве упругого элемента не пружины, а длинного стержня - торсиона, работающего на кручение. Торсион можно рассматривать как растянутую в одну линию пружину. В передней подвеске торсион располагается вдоль кузова и связан с поперечным рычагом. Преимущества торсионной подвески - компактность и легкость, сочетающиеся с надежностью и простотой. Крепление конца торсиона к кузову можно осуществить в самом подходящем месте, что благоприятно сказывается на распределении нагрузки от ударов колес о неровности дороги.

- Гидропневматическая подвеска. Достаточно редкая конструкция, не легковых авто широко применяющаяся, пожалуй, только французской компанией "Ситроен". Основное отличие данной схемы - наличие особых упругих элементов, представляющих собой сферы или цилиндры, внутри которых под давлением находятся газ и жидкость, разделенные резиновой мембраной. Давление в системе создает насос, нагнетающий жидкость в гидропневматические элементы. Газ обеспечивает отличное сглаживание колебаний колес и позволяет добиться непревзойденной плавности хода. Уменьшая или увеличивая давление жидкости, можно регулировать дорожный просвет автомобиля, или выравнивать его, компенсируя крены и кивки.

Теперь перейдем к конструкциям задних подвесок. Надо отметить, что многие типы подвесок (МакФерсон, гидропневматическая, многорычажная и т.д.) могут применятся как на передней, так и на задней оси. Однако некоторые схемы традиционно используются преимущественно только сзади. Особенно это касается заднеприводных автомобилей. Вот некоторые из таких подвесок.

- Неразрезной мост на рессорах. Одна из старейших зависимых задних подвесок, ранее довольно часто использовавшаяся на легковых и грузовых автомобилях. Сегодня классический мост можно увидеть лишь на грузовиках. Подвеска характеризуется простотой и надежностью. Листовые рессоры служат одновременно и крепежом ("рычагами") и упругим элементом, а амортизатор - сглаживает колебания. Такая подвеска хорошо переносит спокойную езду по плохим дорогам, но на больших скоростях ее поведение оставляет желать лучшего.

- Неразрезной мост на продольных рычагах с тягой Панара. Пример такой зависимой подвески - классические "Жигули". Традиционный мост с редуктором крепится к кузову через четыре штанги-рычага, а перемещение всей конструкции в поперечной плоскости блокирует специальная тяга, расположенная параллельно оси задних колес. Недостатки зависимых подвесок - жесткая связь между колесами, в результате которой перемещения одного из них влияют на другое. Это отрицательно сказывается на управляемости и комфорте.

- Подвеска типа "Де Дион". Одна из самых старых схем - ей уже более ста лет. Подвеска была разработана на фабрике Де Дион - Бутон - Трепарду, занимавшейся выпуском моторного транспорта (первоначально это были трициклы и квадроциклы) на заре автомобилестроения. Подвеска фактически является зависимой, однако редуктор заднего моста жестко крепится на кузове машины, а привод колес осуществляется через полуоси. Сами же колеса связаны балкой. Такое решение позволяет заметно снизить неподрессоренную массу, хотя и обладает всеми недостатками обычной мостовой подвески. Сегодня подвеска "Де Дион" если и применяется в легковых автомобилях, то только в сильно модифицированном виде, как часть многорычажных конструкций.

Напомним существующую классификацию подвесок: они делятся на зависимые и независимые, а также - по применяемому упругому элементу - на рессорные, пружинные, торсионные, пневматические, гидропневматические. Все придуманные подвески имеют свои преимущества и недостатки, поэтому применение их конструкторами в каждом конкретном случае зависит от требований, предъявляемых к проектируемому автомобилю. Очень часто на передней и задней оси машины используют различные конструкции подвесок.

Рассмотрим самые распространенные на сегодня схемы передних подвесок.

- Подвеска Макферсона - разработана инженером МакФерсоном в 50-е годы. Очень компактная, простая и недорогая в производстве конструкция с одним рычагом, пружинно-амортизаторной стойкой и стабилизатором поперечной устойчивости. Стойка ("свеча") крепится к кузову в верхней своей части, и к ступице (поворотному кулаку) - в нижней. Данная схема чрезвычайно широко используется в современном автомобилестроении, хотя и не лишена недостатков. Главный - изменение колеи колес при ходах подвески вверх-вниз и в целом не слишком хорошая кинематика.

- Подвеска на двойных поперечных рычагах. Классическая схема независимой подвески с хорошей кинематикой при не слишком сложной в целом схеме. Очень распространена, весьма комфортна и хорошо гасит кивки и крены кузова. Используется на самых разнообразных автомобилях - и легковых и грузовых. Недостаток по сравнению с МакФерсоном - требует для себя заметно больше места. Поэтому в малолитражках, где каждый кубический сантиметр объема очень ценен, сегодня используется редко.

- Многорычажная подвеска. Как следует из названия, представляет собой набор рычагов, каждый из которых ограничивает перемещение колеса в определенной плоскости. Такая подвеска имеет все положительные качества подвески на поперечных рычагах, и позволяет добиться отменной управляемости и комфортабельности машины. Однако довольно дорога и более затратная в обслуживании из-за большего числа деталей, поэтому используется преимущественно на больших и дорогих автомобилях. Недостаток "многорычажки" - громоздкость и, как следствие, большой вес. С этой проблемой современные конструкторы справляются, изготавливая рычаги не из стали, а из алюминиевых сплавов. Демпфирующим элементом в такой подвеске может служить как обычный амортизатор, так и пневматический элемент.

- Торсионная (или стержневая) подвеска. Получила свое название из-за применения в качестве упругого элемента не пружины, а длинного стержня - торсиона, работающего на кручение. Торсион можно рассматривать как растянутую в одну линию пружину. В передней подвеске торсион располагается вдоль кузова и связан с поперечным рычагом. Преимущества торсионной подвески - компактность и легкость, сочетающиеся с надежностью и простотой. Крепление конца торсиона к кузову можно осуществить в самом подходящем месте, что благоприятно сказывается на распределении нагрузки от ударов колес о неровности дороги.

- Гидропневматическая подвеска. Достаточно редкая конструкция, не легковых авто широко применяющаяся, пожалуй, только французской компанией "Ситроен". Основное отличие данной схемы - наличие особых упругих элементов, представляющих собой сферы или цилиндры, внутри которых под давлением находятся газ и жидкость, разделенные резиновой мембраной. Давление в системе создает насос, нагнетающий жидкость в гидропневматические элементы. Газ обеспечивает отличное сглаживание колебаний колес и позволяет добиться непревзойденной плавности хода. Уменьшая или увеличивая давление жидкости, можно регулировать дорожный просвет автомобиля, или выравнивать его, компенсируя крены и кивки.

Теперь перейдем к конструкциям задних подвесок. Надо отметить, что многие типы подвесок (МакФерсон, гидропневматическая, многорычажная и т.д.) могут применятся как на передней, так и на задней оси. Однако некоторые схемы традиционно используются преимущественно только сзади. Особенно это касается заднеприводных автомобилей. Вот некоторые из таких подвесок.

- Неразрезной мост на рессорах. Одна из старейших зависимых задних подвесок, ранее довольно часто использовавшаяся на легковых и грузовых автомобилях. Сегодня классический мост можно увидеть лишь на грузовиках. Подвеска характеризуется простотой и надежностью. Листовые рессоры служат одновременно и крепежом ("рычагами") и упругим элементом, а амортизатор - сглаживает колебания. Такая подвеска хорошо переносит спокойную езду по плохим дорогам, но на больших скоростях ее поведение оставляет желать лучшего.

- Неразрезной мост на продольных рычагах с тягой Панара. Пример такой зависимой подвески - классические "Жигули". Традиционный мост с редуктором крепится к кузову через четыре штанги-рычага, а перемещение всей конструкции в поперечной плоскости блокирует специальная тяга, расположенная параллельно оси задних колес. Недостатки зависимых подвесок - жесткая связь между колесами, в результате которой перемещения одного из них влияют на другое. Это отрицательно сказывается на управляемости и комфорте.

- Подвеска типа "Де Дион". Одна из самых старых схем - ей уже более ста лет. Подвеска была разработана на фабрике Де Дион - Бутон - Трепарду, занимавшейся выпуском моторного транспорта (первоначально это были трициклы и квадроциклы) на заре автомобилестроения. Подвеска фактически является зависимой, однако редуктор заднего моста жестко крепится на кузове машины, а привод колес осуществляется через полуоси. Сами же колеса связаны балкой. Такое решение позволяет заметно снизить неподрессоренную массу, хотя и обладает всеми недостатками обычной мостовой подвески. Сегодня подвеска "Де Дион" если и применяется в легковых автомобилях, то только в сильно модифицированном виде, как часть многорычажных конструкций.

8-02-2010, 19:06